Para Distopian Negara Syariah

Oleh Ahmad Gaus AF

Artikel ini dibuat sebagai tanggapan terhadap tulisan Denny JA yang berjudul NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi? Tulisan tersebut juga telah ditanggapi (pro-kontra) oleh tokoh-tokoh agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, dan para pengamat. Kalau boleh diringkaskan, intisari dari tulisan Denny JA ialah: menolak NKRI Bersyariah seperti yang selalu digaungkan oleh Habib Rizieq Shihab dkk dalam aksi 212 (2016 dan 2017), dan terus disuarakan melalui calon presiden hasil ijtima’ ulama 212, yakni Prabowo Subianto.

Mengapa Denny JA menolak NKRI Bersyariah? Alasannya, NKRI ber-Pancasila sebagai fondasi bangsa sudah cukup dan sudah final. Kita harus fokus ke sana, agar tidak banyak waktu terbuang untuk mempersoalkan hal-hal yang sudah selesai. Selain itu, berdasarkan Islamicity Index maupun World Happiness Index, ternyata negara-negara Islam tidak ada yang masuk top 10 negara yang paling islami maupun yang paling tinggi skor Happiness Index-nya. Semua diisi oleh negara-negara non-Islam (Barat). Dengan kata lain, negara-negara Islam yang mendengung-dengungkan syariah ternyata gagal menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata mereka. Negara-negara Muslim tidak selalu identik dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Melihat kenyataan tersebut, kita teringat pada kata-kata seorang pembaharu Islam Mesir, Syeikh Muhammad Abduh yang sangat terkenal: “Saya melihat orang Muslim di Mesir, tapi saya tak melihat Islam di sini. Adapun di Eropa saya tak melihat orang Muslim, namun saya melihat Islam di sana.” Apa nilai-nilai Islami yang dimaksud oleh Islamicity Index itu? Yakni: Economic Islamicity, Legal and Governance, Human and Political Rights, dan International Relation Islamicity Index. Denny JA meringkasnya menjadi “Ruang Publik yang Manusiawi”, yang menurutnya semua negara modern saat ini sedang menuju ke arah sana.

Dapat kita tambahkan bahwa negara-negara Islam bukan saja tidak mampu menerapkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya ruang publik yang manusiawi, bahkan juga mengimplementasikan nilai-nilai yang bersebrangan dengan itu. Contoh yang paling kongkrit ialah terorisme. Tentu kita tidak boleh menuduh negara-negara Islam mendukung terorisme. Tapi juga tidak perlu membantah bahwa terorisme yang marak dalam 2 dasawarsa terakhir ini lahir dari rahim Islam — setidaknya dari komunitas Muslim. Aksi terorisme terbesar dalam sejarah yakni penyerangan World Trade Center di Amerika Serikat pada 11 September 2001 mencengangkan banyak orang, dan sekaligus menggugat klaim Islam sebagai agama damai. Yang muncul kemudian citra Islam yang agresif dan anti-kemanusiaan, serta kaum Muslim yang kasar, bengis, dan berdarah dingin.

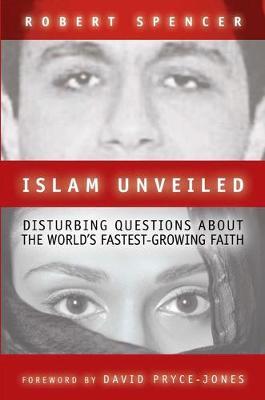

Seorang sarjana Barat tercengang ketika bertemu dengan seorang Muslim Libya yang tinggal di Amerika yang mengatakan “11 September merupakan hari yang paling indah dalam hidup saya.” (Robert Spencer, 2002). Dia terfana kok ada orang Islam bergembira ketika orang lain tertimpa musibah. Kok bisa orang-orang Islam berpesta di jalan-jalan raya di Palestina, Baghdad dan Indonesia ketika ribuan orang meregang nyawa. Dia bingung, hati orang Islam itu terbuat dari apa? Ini yang membuat dia berusaha keras mencari akar-akar kekerasan dalam Islam. Kemudian dia membuka-buka al-Quran dan menemukan ayat yang bunyinya begini:

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir maka hantamlah batang leher mereka. Dan apabila mereka menyerah tawanlah mereka. Sesudah itu bolehlah dibebaskan atau mintakan tebusan sampai perang usai. (QS Muhammad/47:4)

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka karena mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kecam daripada pembunuhan (QS. 2: 190-191)

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana pun saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. 9: 5)

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. 48: 29).

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang antar sesama mereka. (QS. 48: 29).

Menurut Spencer, tidak ada ayat dalam al-Quran yang menjelaskan keharusan menyebarkan kedamaian kepada orang-orang kafir. Bahkan, ujarnya, penegasan surat 48: 29 di atas, umat Islam dibolehkan untuk tidak berlaku kasih dan sayang kepada non-Muslim. Atas dasar itu Spencer berkesimpulan bahwa kekerasan itu memang memiliki akar yang menghunjam kuat di dalam jantung Islam. Maka tindakan Osama bin Laden menyerang Amerika dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa itu tidak menyimpang dari Islam. Bahkan mendapatkan dukungan doktriner dan teologis. Dengan kata lain, Osama bin Laden tidak sedang membajak Islam sebagaimana dikatakan oleh banyak sarjana. Yang dilakukan oleh Bin Laden adalah mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Maka pertanyaan: Apakah Islam agama damai? Dijawab dengan tegas oleh Spencer: tidak!

Tentu saja kita tidak sedang membenarkan klaim-klaim Spencer yang tampaknya tidak mampu melihat konteks turunnya ayat-ayat tersebut (asbabun nuzul). Namun pandangan Spencer tidak boleh dianggap sepele karena telah menjadi bagian dari kesadaran mayoritas non-Muslim terhadap Islam dan kaum Muslim. Sebagai bahan introspeksi, pandangan seperti Spencer ini penting diperhatikan, terlebih saat sekarang sebagian kaum Muslim ingin menerapkan syariat Islam di tingkat negara dalam jargon NKRI Bersyariah.

NKRI Bersyariah?

Konsep NKRI Bersyariah memang belum dirumuskan secara gamblang oleh para pendukungnya. Namun praktik permulaan dari motiv semacam itu dapat dilihat dari Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) Syariah yang banyak bermunculan dalam 20 tahun terakhir. Perda-perda Syariah ini pada umumnya difasilitasi oleh fraksi partai-partai Islam di DPRD di daerah bersangkutan dengan dukungan atau desakan dari kelompok-kelompok garis keras: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan berbagai organisasi kelaskaran yang muncul dengan label Islam seperti Laskar Jihad, Laskar Jundullah, Laskar Fi Sabilillah, dan lain-lain. Tak jarang fraksi-fraksi partai berhaluan kebangsaan pun dengan terpaksa ikut membidani lahirnya Perda-perda Syariah tersebut, baik karena alasan mencari aman, takut dituduh anti-Islam, atau karena alasan-alasan pragmatis kekuasaan (oportunisme).

Kelompok-kelompok garis keras punya taktik jitu untuk menundukkan para penentang Perda Syariah yaitu menyebut mereka sebagai anti-Islam. Dan tuduhan ini sangat efektif karena menciptakan rasa takut di kalangan sebagian orang Islam. Mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Bakar Ba’asyir bahkan pernah mengancam, “Jika pemberlakuan syariah Islam dihalang-halangi maka umat Islam wajib berjihad,” tegasnya seperti dikutip Andi Muawiyah Ramli dalam Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariah Islam (2006; 387).

Ba’asyir menambahkan bahwa berjihad untuk melawan kaum kufar yang menghalangi dan menentang berlakunya syariah Islam adalah wajib dan amal yang paling mulia. Ia menuding para penentang Perda Syariah sebagai kafir. Tentu saja anggota DPRD atau pemerintah daerah yang “lemah imannya” akan gentar mendengar ancaman semacam itu.

Kalangan Islam moderat yang memiliki visi kebangsaan menentang Perda-perda Syariah Islam. KH Abdurrahman Wahid pernah menyebut Perda-perda Syariah yang banyak bermunculan belakangan sebagai kudeta terhadap Konstitusi. Sementara sesepuh Muhammadiyah Prof. Dr. Ahmad Syafii Maa’rif menanggapi maraknya Perda Syariah yang cenderung diskriminatif, menegaskan bahwa jika syariah Islam benar-benar diterapkan sebagai dasar hukum negara maka perpecahan tidak hanya terjadi antara kelompok Muslim dan non-Muslim tapi juga antara sesama umat Islam sendiri. (Syariat Islam Yes, Syariat Islam No, Paramadina, 2001). Syafii tidak berlebihan. Salah satu reaksi atas lahirnya Perda-perda Syariah adalah gagasan umat Kristiani menjadikan Manokwari, Papua Barat, sebagai “Kota Injil”, beberapa waktu lalu. Kemudian bergulir juga wacana untuk menerapkan “Perda Hindu” di Bali, “Perda Kristen” di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mayoritas penduduknya Nasrani.

Jika logika penerapan syariah ini diteruskan maka yang disebut NKRI Bersyariah itu tiada lain ialah NKRI tanpa Papua, NTT, Bali, sebagian Maluku, sebagian Sulut, dan sebagian Sumut. Dengan kata lain, penerapan syariah secara formal bukan hanya akan membelokkan Indonesia menjadi negara Islam namun juga menimbulkan perpecahan bangsa.

Mengapa sebagian kaum Muslim begitu terobsesi dengan penerapan Syariah secara formal? Benarkah Perda-perda Syariah mendorong kehidupan yang lebih baik seperti yang diyakini oleh faksi-faksi pendukung Prabowo seperti PKS, HTI, FPI? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Dalam penelitian yang diberi judul Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim (Kamil dan Bamualim, 2007) tersebut terungkap bahwa tidak ada korelasi antara kesejahteraan masyarakat dengan penerapan Perda Syariah; kehidupan masyarakat tidak berubah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda-perda Syariah. Bahkan diungkapkan bahwa Perda-perda Syariah justru memicu terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak sipil kalangan non-Muslim dan kaum perempuan.

Kalangan non-Muslim terkena kewajiban untuk melaksanakan beberapa aspek dari Perda Syariah. Di Kabupaten Cianjur, misalnya, dilaporkan seorang perempuan non-Muslim mengaku dipaksa mengenakan jilbab di kantor setiap hari Jumat. Pemaksaan serupa juga menimpa seorang guru di sekolah negeri dan seorang siswi sebuah SMU. Bagi siswi yang menolak, orang tuanya diharuskan mengajukan permohonan dan pernyataan bahwa siswi tersebut adalah non-Muslim. Jilbabisasi juga diberlakukan terhadap keturunan Tionghoa yang bekerja di kantor BCA Cianjur. Kalangan non-Muslim tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan penerapan syariah Islam di Cianjur, tetapi pada beberapa kasus ternyata konsep syariah Islam diberlakukan juga bagi kalangan non-Muslim.

Menurut laporan the Wahid Institute tahun 2008, kaum perempuan non-Muslim di Padang (Sumatera Barat) dan Bulu Kumba (Sulawesi Selatan) juga terkena kewajiban memakai jilbab setelah keluarnya Perda Syariah. Seorang wali murid Katolik yang 2 anak perempuannya dipaksa memakai jilbab di sekolah negeri di Padang mencoba membujuk anaknya bahwa jilbab hanya sekadar etika berpakaian, jadi sebaiknya ikuti saja peraturan itu. Namun, anak-anaknya merasakan bahwa kewajiban berjilbab itu lebih dari sekadar etika berpakaian. Mereka merasakan bahwa saat ini berada dalam suatu lingkungan yang memusuhi agama mereka. Beberapa siswi lain menyatakan bahwa saat ini mereka dipandang oleh rekan-rekannya sebagai telah pindah agama ke Islam karena memakai jilbab. Menanggapi kasus-kasus ini, seorang tokoh Katolik di Padang menyatakan bahwa Perda Syariah telah menimbukan dampak psikologis yang cukup serius terhadap kalangan siswi non-Muslim.

Hasil riset CSRC juga menyebutkan bahwa Perda-perda Syariah pada umumnya bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Perda jilbab, anti-prostitusi, dan larangan keluar malam bagi perempuan tanpa muhrim yang diberlakukan secara serampangan telah menimbulkan ketakutan bagi kaum perempuan untuk beraktivitas di luar rumah di malam hari. Di Aceh, kaum perempuan yang tidak berjilbab dipermalukan di depan umum dengan dipotong rambutnya. Peraturan mengenai jilbab dalam Perda telah mendiskreditkan perempuan yang tidak memakai jilbab, padahal hukum berjilbab itu sendiri masuk dalam ranah khilafiyah, ada ulama yang mewajibkan dan ada yang tidak.

Komoditas Politik

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, pragmatisme kekuasaan juga menjadi pintu masuk yang lain bagi formalisasi syariah Islam di daerah-daerah. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan contoh penting dari kasus ini. Seorang calon Kepala Daerah tidak jarang menawarkan syariah sebagai “jualan” mereka untuk menarik perhatian pemilih. Cara ini juga ditempuh elit politik untuk meningkatkan legitimasi keagamaan mereka di mata publik.

Dalam kasus ini, syariah Islam tidak lebih dari sekadar komoditas politik. Kolaborasi antara elit politik oportunis dengan kelompok-kelompok garis keras telah menjadi gejala politik baru yang bertanggung jawab atas keluarnya banyak Perda Syariah Islam. Kepentingan politik di balik penerapan Perda-perda Syariah telah membutakan kalangan elit politik yang haus dukungan massa tentang keragaman tafsir Islam di masyarakat.

Semua penafsiran dibungkam, ditundukkan ke dalam satu pemahaman syariah versi kelompok garis keras. Itu sebabnya muatan Perda-perda Syariah yang bermunculan di berbagai daerah tidak jauh berbeda dengan aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh rezim garis keras seperti Taliban di Afghanistan. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut, atau telah terprovokasi oleh kelompok-kelompok garis keras yang selalu siap dengan senjata pamungkasnya: “Ikuti kami atau anda memang anti Islam, kafir, dan harus diperangi!”

Para Distopian

Dari hasil-hasil riset di atas tergambar bahwa para pengusung formalisme syariah bukan saja tidak pernah berpikir untuk menciptakan ruang publik yang manusiawi, bahkan juga terperosok pada pandangan dan tindakan anti-kemanusiaan. Tindakan ini serupa belaka dengan kaum distopian, yakni para penyelenggara rezim-rezim fasis-totaliter yang ingin mengontrol seluruh kehidupan individu warganya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi.

Dalam novel terkenal “1984” yang terbit tahun 1949, George Orwell, penulisnya, menggambarkan rezim yang benar-benar menindas, di mana manusia tidak memiliki individualitas dan kebebasan. Rezim yang sungguh tidak manusiawi, dimana orang harus mematuhi serangkaian aturan yang ketat dan terus-menerus dipantau oleh Polisi Pikiran. Bahkan berpikir di luar aturan itu bisa dihukum. Sebelum Orwell, pernah terbit juga novel karya Yevgeny Zamyatin yang berjudul We (1920) yang dilarang oleh eks Uni Soviet. Gambaran dalam buku ini pun sama: segala sesuatu dikendalikan oleh kaum distopian, rezim penindas, termasuk ketika kita makan dan berhubungan seks. Tidak ada yang diizinkan berpikir sendiri.

Kita tidak bisa membayangkan jika syariah Islam diterapkan secara formal dalam negara dan dikendalikan oleh rezim tafsir tunggal versi salafi-wahabi atau taliban. Keragaman pandangan akan dibungkam. Dan para penguasa yang berbicara atas nama Tuhan sangat potensial menjadi kaum distopian yang merasa berhak untuk mengejar-ngejar orang lain yang berbeda.

Sementara itu para pendiri bangsa yang arif dan bijaksana dengan gagasan Pancasila menginginkan nilai-nilai Islam meresap ke dalam kehidupan nyata tanpa perlu diformalkan di level pemerintahan dan negara. Dengan begitu Islam menjadi agama yang berwajah humanis, sejalan dengan misinya sendiri sebagai agama rahmatan lil alamin (kasih-sayang untuk semua). []

NOTE:

Tulisan ini dimuat dalam buku “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi: Tanggapan 21 Pakar terhadap Denny JA”, Editor: Dr. Satrio Arismunandar, Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2019. Versi PDF nya lihat di sini:

Click to access denny-ja_nkri-bersyariah-atau-ruang-publik-yang-manusiawi-polemik.pdf

BIODATA:

Ahmad Gaus AF: Penulis, peneliti, dosen, dan aktivis. Lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya. Selain menulis buku ia juga menulis artikel dan kolom di berbagai surat kabar, majalah, dan jurnal seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Karya, Majalah Gatra, Matra, Gamma, Panji, Jurnal Kultur, Jurnal Afkar, dan lain-lain. Sebagian besar bukunya bertema agama, politik, sastra, dan kebudayaan. Ia juga banyak menulis biografi tokoh-tokoh nasional seperti: Nurcholish Madjid (Cendekiawan), Djohan Effendi (tokoh pluralisme dan mantan Mensesneg), Utomo Dananjaya (Pakar Pendidikan), dll. Sejak 2007 sampai sekarang mengajar mata kuliah Bahasa, Sastra, dan Kebudayaan di Swiss German Univesity (SGU), BSD City, Tangerang.