Memutus Tradisi Sunyi dan Luka

Membaca Puisi-Puisi Gelap Afrizal Malna

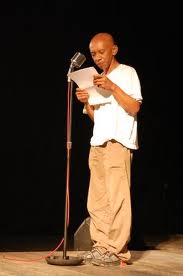

Catatan Ahmad Gaus

Puisi-puisi Afrizal Malna kerap dianggap menyimpang dari tradisi maupun wawasan estetika puisi yang pernah ada sebelumnya. Kefasihan penyair botak itu dalam memainkan kata-kata dan idiom-idiom yang digali dari khazanah dunia modern membedakannya dengan penyair lainnya. Ketika banyak penyair masih gamang menghadapi kemelut budaya industri dan teknologi, Afrizal memilih untuk bergelut di dalamnya dan menjadikannya sebagai kancah pergulatan estetik dan intelektualnya.1)

Zaman peralihan yang mengantarkan masyarakat dari budaya agraris ke budaya industri memang menimbulkan sejumlah anomali nilai dan sekaligus ketegangan eksistensial manusia di hadapan produk teknologi. Dan itu terutama dialami oleh masyarakat kota (urban) yang menjadi lokus perenungan Afrizal. Sebagai penyair, ia tidak berdiri di ruang hampa. Dan sebagai pewaris tradisi kepenyairan ia sendiri kerap tidak sungkan-sungkan mengakui wawasan estetikanya dipengaruhi oleh para penyair sebelumnya. Seorang budayawan bahkan mengatakan bahwa puisi-puisi Afrizal ialah hasil eksplorasi dari puisi Chairil Anwar dan Sutardji Calzoum Bachri.2)

Yang unik dari puisi-puisi Afrizal memang sudut pandangnya yang dominan pada dunia benda di lingkungan budaya modern (urban). Penyair melukiskan dunia modern beserta objek-objeknya sedemikian rupa sehingga menciptakan nuansa dan gaya puitik tersendiri.3) Karena ruang (kota) yang dipilihnya sendiri sebagai kancah pergulatan, dan ia menjadikan dirinya sendiri sebagai bagian dari “benda” di ruang itu, dan berdialog secara mesra dengan televisi, kabel, pabrik, hotel, pecahan kaca, maka ia tidak mengalami kesunyian atau terluka. Inilah yang menjadikan dirinya unik

Bisa dibilang, puisi-puisi Afrizal Malna adalah anti-tesis dari puisi-puisi tentang sunyi dan luka dari para penyair raksasa sebelumnya: sunyi yang duka dan kudus (Amir Hamzah), sunyi yang buas dan menderu (Chairil Anwar), dan sunyi yang absurd dan menyayat – sepisaupa sepisaupi, sepisausepi (Sutardji Calzoum Bachri). Jika mainstream puisi sunyi meneriakkan kegelisahan eksistensial aku-lirik, puisi-puisi Afrizal meneriakkan hak hidup seluruh makhluk yang bernyawa maupun tak, untuk mengada bersama.

Dalam puisi-puisi Afrizal, aku-lirik berubah menjadi aku-publik4) — lagi-lagi menjadi antitesis dari tradisi puisi sebelumnya — yang beranggotakan: televisi, bensin, coklat, saputangan, gerobak, sandal jepit, lemari, kucing, toilet, linggis, nenek moyang, panci, kartu nama, pabrik, sejarah, pipa air, parfum, popok bayi, dan nama-nama benda yang hanya biasa disebut dalam kamus, bukan dalam puisi. Benda-benda itu dihidupkan, dibunyikan, bahkan diberi loudspeaker.

Puisi Afrizal adalah puisi tentang keramaian dan kebisingan di supermarket, kios elektronik, jalan raya, jembatan, lobi hotel, bioskop, dan lain-lain. Apakah itu kebisingan yang sesungguhnya (sungguh-sungguh ramai) ataukah sekadar halusinasi sang penyairnya (Afrizal Malna), itu soal lain. Apakah sang penyair menikmati keberadaannya di tengah benda-benda yang bercampur dari masa lalu dan masa sekarang itu, atau justru refleksi dari rasa cemasnya, itu juga soal lain. Esai ini tidak berminat pada pendekatan psikologi. Di tengah gemuruh estetika kesunyian, kehadiran benda-benda yang ditabuh secara bersamaan itu menjadi penting, sebab ia berpotensi memutus tradisi sunyi dan luka dalam penciptaan puisi, dan lahirnya pergerakan baru dalam proses kreatif.

Kita tahu bahwa resonansi Nyanyi Sunyi Amir Hamzah terus terbawa hingga ke masa-masa penulisan puisi kontemporer. Kesunyian dan luka menyelinap dengan perkasa ke alam bawah sadar para penyair. Ia menjadi melodi yang terus diperdengarkan dalam bait-bait puisi hujan, senja, angin, cemara, laut, pasar, masjid, hingga pabrik terompet. Puisi Afrizal memperdengarkan melodi yang berbeda. Sebab melodi itu diletakkan di dalam ruang yang berisik yang di dalamnya ada benda-benda lain, sehingga suara hujan tidak melulu terdengar sebagai ritme kesunyian.

Tentu saja puisi Afrizal tidak bebas sama sekali dari desah kesunyian, tetapi sunyi pada Afrizal bukan sunyi yang kudus, atau buas, atau absurd seperti pada para penyair sebelumnya, melainkan sunyi yang pejal, yang diisi oleh benda yang kongkret dan memiliki ukuran.5) Karena itu ia tidak mengelak dari sunyi dengan bersimpuh di hadapan Tuhan, sebab Tuhan sendiri ialah benda dalam puisinya. Ingat ketika ia berusaha meminjamkan “sebait tuhan” kepada penyair Sutardji Calzoum Bachri, dalam puisi “Matahari Bachri” — apapun makna konotasi dari frase itu.6)

Jika bagi para penyair seluruh ruang berisi tuhan, maka dalam puisi afrizal ruang ini berisi benda-benda, tuhan hanya salah satu di antaranya. Menarik bagaimana ia menyusun benda-benda itu dalam puisi-puisinya, memberi mereka hak untuk muncul ke permukaan dan dikenal sebagai bagian yang sah dari semesta dan perkembangan zaman. Untuk memahami amanat dalam puisinya mungkin harus mengetahui makna di balik benda-benda itu. Atau, jangan-jangan seperti Sutardji Calzoum Bachri yang membebaskan kata dari makna, Afrizal pun berusaha membebaskan benda dari kungkungan makna konvensionalnya.7) Berikut beberapa puisi Afrizal:

Warisan Kita

Bicara lagi kambingku, pisauku, ladangku, komporku, rumahku, payungku, gergajiku, empang ikanku, genting kacaku, emberku, geretan gasku. Bicara lagi cerminku, kampakku, meja makanku, alat-alat tulisku, gelas minumku, album foto keluargaku, ayam-ayamku, lumbung berasku, ani-aniku.

Bicara lagi suara nenek-moyangku, linggisku, kambingku, kitab-kitabku, piring makanku, pompa airku, paluku, paculku, gudangku, sangkar burungku, sepedaku, bunga-bungaku, talang airku, ranjang tidurku. Bicara lagi kerbauku, lampu senterku, para kerabat-tetanggaku, guntingku, pahatku, lemariku, gerobakku, sandal jepitku, penyerut kayuku, ani-aniku.

Bicara lagi kursi tamuku, penggorenganku, tembakauku, penumbuk padiku, selimutku, baju dinginku, panci masakku, topiku. Bicara lagi kucing-kucingku… pisau

1989

Masyarakat Rosa

Dari manakah aku belajar jadi seseorang yang tidak aku kenal, seperti belajar menyimpan diri sendiri. Dan seperti usiamu kini, mereka mulai mengira dan meyakini orang banyak, bahwa aku bernama Rosa.

Tetapi Rosa hanyalah penyanyi dangdut, yang menghisap keyakinan baru setelah memiliki kartu nama. Di situ Rosa menjelma, dimiliki setiap orang. Mahluk baru itu kian membesar jadi sejumlah pabrik, hotel, dan lintasan kabel-kabel telpon. Rosa membuat aku menggigil saat mendendangkan sebuah lagu, menghisap siapa pun yang mendengarnya. Rosa membesar jadi sebuah dunia, seperti Rosa mengecil jadi dirimu.

Ayahku bernama Rosa pula, ibuku bernama Rosa pula, seperti para kekasihku pula bernama Rosa. Mereka memanggilku pula sebagai Rosa, seperti memanggil diri dan anak-anak mereka. Dan aku beli diriku setiap saat, agar aku jadi seseorang yang selalu baru.

Rosa berhembus dari gaun biru dan rambut basah, dari bibir yang memahami setiap kata, lalu menyebarkan berlembar-lembar cermin jadi Rosa. Tetapi jari-jemarinya kemudian basah dan membiru, ketika menggenggam mikropon yang menghisap dirinya. Di depan layar televisi, ia menggenang: “Itu adalah Rosa, seperti menyerupai diriku.” Gelombang Rosa berhembus, turun seperti pecahan-pecahan kaca. Rosa menjelma jadi lelaki di situ, seperti perempuan yang menjelma jadi Rosa.

Rosa, tontonlah aku. Rosa tidak akan pernah ada tanpa kamera dan fotocopy. Tetapi kemudian Rosa berbicara mengenai kemanusiaan, nasionalisme, keadilan dan kemakmuran, seperti menyebut nama-nama jalan dari sebuah kota yang telah melahirkannya. Semua nama-nama jalan itu, kini telah bernama Rosa pula.

Hujan kemudian turun bersama Rosa, mengucuri tubuh sendiri. Orang-orang bernama Rosa, menepi saling memperbanyak diri. Mereka bertatapan: Rosa … dunia wanita dan lelaki itu, mengenakan kacamata hitam. Mereka mengunyah permen karet, turun dari layar-layar film, dan bernyanyi: seperti lagu, yang menyimpan suaramu dalam mikropon pecah itu.

1989

Mitos-mitos Kecemasan

Kota kami dijaga mitos-mitos kecemasan. Senjata jadi kenangan tersendiri di hati kami, yang akan kembali membuat cerita, saat-saat kami kesepian. Kami telah belajar membaca dan menulis di situ. Tetapi kami sering mengalami kebutaan, saat merambahi hari-hari gelap gulita. Lalu kami berdoa, seluruh kerbau bergoyang menggetarkan tanah ini. burung-burung beterbangan memburu langit, mengarak gunung-gunung keliling kota.

Negeri kami menunggu hotel-hotel bergerak membelah waktu, mengucap diri dengan bahasa asing. O, impian yang sedang membagi diri dengan daerah-daerah tak dikenal, siapakah pengusaha besar yang memborong tanah ini. Kami ingin tahu di mana anak-anak kami dilebur jadi bensin. Jalan-jalan bergetar, membuat kota-kota baru sepanjang hari.

Radio menyampaikan suara-suara ganjil di situ, dari kecemasan menggenang, seperti tak ada, yang bisa disapa lagi esok pagi.

1985

Migrasi dari Kamar Mandi

Kita lihat Sartre malam itu, lewat Pintu Tertutup: menawarkan manusia mati dalam sejarah orang lain. Tetapi wajah-wajah Dunia Ketiga yang memerankannya, masih merasa heran dengan ke- matian dalam pikiran: “Neraka adalah orang-orang lain.” Tak ada yang memberi tahu di situ, bagaimana masa lalu berjalan, memposisikan mereka di sudut sana. Lalu aku kutip butir-butir kacang dari atas pangkuanmu: Mereka telah melebihi diriku sendiri.

Wajahmu penuh cerita malam itu, menyempatkan aku mengingat juga: sebuah revolusi setelah hari-hari kemerdekaan, di Peka- longan, Tegal, Brebes; yang mengubah tatanan lama dari tebu, udang dan batik. Kita minum orange juice tanpa masa lalu di situ, di bawah tatapan Sartre yang menurunkan kapak, rantai penyiksa, alat-alat pembakar bahasa. Tetapi mikropon meraihku, mengumumkan migrasi berbahaya, dari kamar mandi ke jalan-jalan tak terduga.

Di Ciledug, Sidoarjo, Denpasar, orang-orang berbenah meninggalkan dirinya sendiri. Migrasi telah kehilangan waktu, kekasihku. Dan aku sibuk mencari lenganmu di situ, dari rotasi-rotasi yang hilang, dari sebuah puisi, yang mengirim kamar mandi ke dalam sejarah orang lain.

1993

***

Barangsiapa mencari amanat dalam puisi-puisi di atas niscaya ia akan kecewa. Tapi untunglah rumusan sesuatu itu puisi atau bukan tidak terletak pada amanat yang bisa diserap. Ada hal lain yang lebih membahagiakan orang ketika membaca puisi yakni penghayatan yang intens terhadapnya. Bisa dimengerti atau membingungkan adalah ranah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa puisi, bagaimanapun, adalah bahasa yang dikreasi oleh penyairnya, bukan bahasa yang sudah lecek karena terlalu sering digunakan orang. Hanya karena sulit dimengerti, puisi-puisi Afrizal Malna kerap juga disebut sebagai puisi gelap, entah penyebutan itu berkonotasi positif atau negatif.

Adalah Sapardi Djoko Damono yang melihat adanya kesejajaran puisi Warisan Kita, yang dikutip di atas, dengan puisi-puisi Sutardji Calzoum Bachri dalam hal aspek bunyi yang menyerupai mantra. Menurut penyair senior itu, terdapat ketegangan antara tulisan dan ucapan dalam puisi-puisi Afrizal Malna. Namun ia juga menambahkan bahwa dua penyair itu (Sutardji dan Afrizal) mampu menjalin kata, larik, dan baitnya sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bangunan puisi yang solid.8)

Bukan soal benar bahwa Afrizal dipengaruhi oleh Sutardji, bahkan juga oleh para penyair lain sebelumnya. Sebab atmosfer pernafasannya ialah wawasan estetika yang sudah terbentuk secara mapan, yang bisa ditelusuri hingga Raja Ali Haji. Lihat puisinya “Buku Harian dari Gurindam Duabelas”, yang memperlihatkan kefasihannya membaca masa lalu: Kau telah ambil lenganku dari sungai Siak, sebelum Raja Ali Haji berkata: Bismillah permulaan kalam.” Dan kapal-kapal bergerak membawa Islam, membawa para nabi, sutra, barang-barang elektronik juga… Jelas bahwa Afrizal meletakkan lokus kreativitasnya pada sinopsis historia puisi yang terserak di alam bawah sadarnya sebagai penyair. Tapi ia tidak berhenti sampai di situ: “para nabi, sutra, dan barang-barang elektonik juga” menandai pergerakan di ruang kreativitasnya.

Bahkan puisinya yang berjudul “ChanelOO” bisa disepadankan dengan puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul “Tuan”. Perhatikan dan bandingkan keduanya.

Chanel OO

Permisi,

saya sedang bunuh diri sebentar,

Bunga dan bensin di halaman

Teruslah mengaji,

dalam televisi berwarna itu,

dada.

1983

Tuan

Tuan Tuhan, bukan? Tunggu sebentar,

saya sedang keluar.9)

Keterpengaruhan bukanlah sebuah cacat bagi seorang penyair. Bahkan secara ekstrim TS Elliot berkata: “Penyair teri meminjam, penyair kakap mencuri.” Tidak ada penyair — dan pada umumnya penulis — yang lahir sebagai penyair. Ia belajar dari para pendahulunya, mencerna, dan menerima pengaruh mereka dengan lapang dada. Masalahnya, apakah dia selamanya berada di bawah bayang-bayang pendahulunya atau bertumbuh menjadi dirinya sendiri. Afrizal, rasanya, telah menjadi Afrizal yang kita kenal dengan puisi-puisi uniknya yang mudah dibedakan dengan puisi-puisi dari penyair lain, baik pendahulunya maupun yang semasanya. Bahkan pada awal 1990-an pernah lahir genre puisi “Afrizalian” yang menjadi mainstream kuat, yakni puisi dengan mosaik bercitraan dunia urban dan berwarna gelap.10) Ini menandakan bahwa Afrizal memberikan pengaruh penting pada perpuisian Indonesia mutakhir.

Afrizal telah menerbitkan sejumlah antologi di antaranya Narasi dari Semangka dan Sepatu, Yang Berdiam dalam Mikropon, Mitos-mitos Kecemasan, Membaca Kembali Dada, dan Arsitektur Hujan. Yang disebut terakhir itu bagi saya merupakan masterpiece-nya karena menunjukkan kematangannya sebagai penyair. Antologi puisi lainnya, Abad Yang Berlari, walaupun telah memperlihatkan jatidirinya sebagai penyair yang berbeda dengan yang lain, masih memperlihatkan pencarian bentuk dan penyempurnaan wawasan estetik. Sejajar dengan puisi-puisi awal Amir Hamzah dalam Buah Rindu sebelum mencapai taraf kematangan dalam Nyanyi Sunyi. Adapun puisi-puisi Afrizal sesudah periode Abad Yang Berlari seperti yang termuat dalam antologi Kalung dari Teman (1998) dan Dalam Rahim Ibu Tak Ada Anjing (2003), dapat disebut sebagai pemapanan proses kreativitasnya dalam kerangka wawasan estetika yang sama. Belakangan ia juga menerbitkan kembali puisi-puisinya dalam antologi Pada Bantal Berasap.

Dan kini, atau nanti, setiap kita membaca sebuah puisi semacam itu, dengan tanpa melihat penulisnya kita bisa mengatakan itu puisi Afrizal, atau setidaknya — jika ternyata ditulis oleh penyair lain — bercorak Afrizalian. Itu saja sudah cukup membuktikan bahwa penyair yang lahir di Jakarta, 7 Juni 1957, ini adalah somebody dalam gelanggang sastra di tanah air. Sambil menutup uraian ini, mari kita nikmati lagi puisi-puisi Afrizal Malna.

Kebiasaan Kecil Makan Coklat

“Aku tak suka kakimu berbunyi.”

“Ini coklat, seperti cintaku padamu.”

James Saunders membuat drama dari kereta dan permen coklat di situ, menyusun persahabatan dari orang-orang yang tak bisa saling menemani: Kita adalah kegugupan bersama, sejak berusaha mencari arti lewat permen coklat, dan kutu pada lipatan baju. Jangan menyusun flu di situ, seperti menyusun jendela kereta dari dialog-dialog Romeo. Tetapi Suyatna ingin menemani sebuah dunia, sebuah pentas, dengan dekor dan baju-baju, pita- pita pada jalinan rambut sebahu.

Tak ada stasiun kereta pada kerut keningmu, seperti kegelisahan membuat pesta di malam hari. Lihat di luar sana, orang masih percaya pada semacam kebahagiaan, seperti memasukkan seni peran dalam tas koper. Tetapi kenapa kau tinggalkan dirimu dalam toilet. Jangan ledakkan sapu tanganmu, dari kebiasaan kecil seperti itu.

Aih, biarlah kaki itu terus berbunyi, makan coklat terus berlalu, kutu-kutu di baju, cinta yang penuh kegugupan ditonton orang. Tetapi jangan simpan terus ia di situ, seperti dewa-dewa berdebu dalam koper, berusaha memberi arti dengan mengisap permen gula.

Ini coklat untukmu.

Jangan mengenang diri seperti itu.

1994

Lembu yang Berjalan

Aku bersalaman. Burung berita telah terbang memeluk sayapnya sendiri. Kota telah pergi jauh sampai ke senja. Aku bersalaman. Matahari yang bukan lagi pusat, waktu yang bukan lagi hitungan. Angin telah pergi, tidak lagi ucapkan kotamu, tak lagi ucapkan namamu. Aku bersalaman. Mengecup pesawat TV sendiri… tak ada lagi, berita manusia.

1984

Gadis Kita

O gadisku ke mana gadisku. Kau telah pergi ke kota lipstik gadisku. Kau pergi ke kota parfum gadisku. Aku silau tubuhmu kemilau neon gadisku. Tubuhmu keramaian pasar gadisku. Ja- ngan buat pantai sepanjang bibirmu merah gadisku. Nanti engkau dibawa laut, nanti engkau dibawa sabun. Jangan tempel tanda-tanda jalan pada lalulintas dadamu gadisku. Nanti polisi marah. Nanti polisi marah. Nanti kucing menggigit kuning pita rambutmu. Jangan mau tubuhmu adalah plastik warna-warni gadisku. Tubuhmu madu, tubuhmu candu. Nanti kita semua tidak punya tuhan, nanti kita semua dibawa hantu gadisku. Kita semua cinta padamu. Kita semua cinta padamu. Jangan terbang terlalu jauh ke pita-pita rambutmu gadisku, ke renda-renda bajumu, ke nyaring bunyi sepatumu. Nanti ibu kita mati. Nanti ibu kita mati. Nanti ibu kita mati.

1985

Buku Harian dari Gurindam Duabelas

Kau telah ambil lenganku dari sungai Siak, sebelum Raja Ali Haji berkata: Bismillah permulaan kalam.” Dan kapal-kapal bergerak membawa Islam, membawa para nabi, sutra, barang-barang elektronik juga. Tetapi seseorang mencarimu hingga Piz Gloria, kubah-kubah putih yang mengirimku hingga Senggigi. 150 tahun kematian Friedrich Holderlin, jadi penyair lagi di situ, hanya untuk menjaga cinta. Gerimis membawa kota-kota lain lagi, tanaman palma dan kenangan di jendela: Siti berlari-lari, menyapu halaman jadi buah mangga, apel, dan kecapi juga.

Kini dia bukan lagi kisah batu-batu, pelarian tempo dulu, atau seorang biu mengajar menyapu. Kini setiap tubuhnya membaca Gurindam Duabelas, mengirim buku harian, untuk masa silam seluruh unggas. Kita saling mencari, di antara pikiran yang dicurigai, lebih dari letusan, menumbangkan sebuah bahasa di malam hari. “Puan-puan dan Tuan-tuan,” kata Siti,”aku melayu dari Pejanggi.” … Dan sungai Siak jadi sepi, jadi lebih dalam lagi dari Gurindam Duabelas.

Lenganmu, membuat bahasa lain lagi di situ; untuk orang-orang di pelabuhan, menjual beras, sayuran, radio, ikan-ikan juga. Dan aku berlari-lari. Ada rumah di situ, setelah jalan berkelok. Ini untukmu, bahasa dari letusan itu, penuh suaramu melulu.

1993

Asia Membaca

Matahari telah berlepasan dari dekor-dekornya. Tapi kami masih hadapi langit yang sama, tanah yang sama. Asia. Setelah dewa-dewa pergi, jadi batu dalam pesawat-pesawat TV; setelah waktu-waktu yang menghancurkan, dan cerita lama memanggili lagi dari negeri lain, setiap kata jadi berbau bensin di situ. Dan kami terurai lagi lewat baju-baju lain. Asia. Kapal-kapal membuka pasar, mengganti naga dan lembu dengan minyak bumi. Membawa kami ke depan telpon berdering.

Di situ kami meranggas, dalam taruhan berbagai kekuatan.Mengantar pembisuan jadi jalan-jalan di malam hari. Asia. Lalu kami masuki dekor-dekor baru, bendera-bendera baru, cinta yang lain lagi, mendapatkan hari yang melebihi waktu: Membaca yang tak boleh dibaca, menulis yang tak boleh ditulis.

Tanah berkaca-kaca di situ, mencium bau manusia, menyimpan kami dari segala jaman. Asia. Kami pahami lagi debur laut, tempat para leluhur mengirim burung-burung, mencipta kata. Asia hanya ditemui, seperti malam-malam mencari segumpal tanah yang hilang: Tempat bahasa dilahirkan.

Asia.

1985

CATATAN AKHIR

1. Joko Pinurbo, “Puisi Indonesia, Jelajah Estetik dan Komitmen Sosial”, Jurnal Kebudayaan Kalam 13, 1999.

2. Tommy F. Awuy , “Sastra Indonesia Kontemporer” dalam Jurnal Budaya Kolong 3, Th. I, 1996)

3. Esai ini mengutip dari Wikipedia Indonesia dari buku Barbara Hatley. ”Nation, ‘Tradition’, and Constructions of the Feminine in Modern Indonesian Literature,” dalam Imagining Indonesia, ed. J. Schiller and B. Martin Schiller, hal. 93, dikutip dari Harry Aveling, Rahasia Membutuhkan Kata: Puisi Indonesia 1966-1998 (diterjemahkan dari Secrets Need Words, Indonesian Poetry 1966-1998 oleh Wikan Satriati), IndonesiaTera, 2003.

4. Bagi penyair Agus R. Sarjono, perubahan dari aku-lirik menjadi aku-publik dalam puisi-puisi Afrizal Malna memperlihatkan kegelisahan eksistensial penyairnya. Lihat esai Agus R Sarjono, “Puisi Indonesia Mutakhir” dalam Ulumul Qur’an, No. 1/VIII/1998.

5. Puisi-puisi Afrizal banyak menggunakan penanda bilangan, misalnya: ”5 sentimeter dari kiri”, “500 meter dari bahasa yang telah kau campakkan”, “karikatur 15 menit”, ”cerita dari 2 hijau”, “biografi Yanti setelah 12 menit”, “pulogadung dari peta 15 menit”, “1 menit dari halaman rumahku”, ”cerita dari tata bahasa 16.000 liter minyak tanah yang berjalan di depanku”, 16.000 liter jadi lehermu, 16.000 liter minyak tanah mulai mencium bau warganegara”

6. Puisi ini dimuat dalam buku Abad yang Berlari (Lembaga Penerbit Altermed, Yayasan Lingkaran Merahputih, 1984), hal. 21), demikian: …. Mabukmu membawa penyair kepada keperihan kamus-kamus, bachri. kepada siapa mengajari tuhan kepada siapa mengajari bintang-bintang. langit menurunkan mataharimu setangga-setangga. dan tanah terus berkibar menyimpan hidup dalam rahasia-rahasia. // Di kubur mabuk, lonceng oleng, kita hanya barisan kata-kata, bachri. siapkan rumput di padang-padang telanjang. aku pinjamkan sebait tuhan untukmu

7. Dalam salah salah satu esainya, pengamat budaya Tommy F. Awuy menyatakan bahwa puisi-puisi Afrizal Malna memaknai benda-benda bukan sesuatu yang “an sich”; setiap benda menjadi simbol masing-masing, bahkan kadang satu benda merupakan wakil dari sekian banyak simbol. Lihat, Wacana Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan (Yogyakarta, Bentang, 1995).

8. Sapardi Djoko Damono, “Kelisanan dan Keberaksaraan, Kasus Puisi Indonesia Mutakhir”, Jurnal Kebudayaan Kalam 13, 1999.

9. Dikutip dari 3: Buku Puisi Sapardi Djoko Damono (Jakarta: Editium, 2010), hal. 72.

10. Lihat, Ahmadun Yosi Herfanda, “Heterogenitas Puisi Indonesia Mutakhir”, Republika, Minggu, 10 Juni 2007.

______________________________________________________________________________________________________

INFO PELATIHAN MENULIS

______________________________________________________________________________________________________

Para siswa SMP dan SMA dari 30 sekolah di kota Ambon dan Maluku Tengah mengikuti pelatihan menulis di bawah bimbingan Ahmad Gaus, bertempat di Imperial Inn, Ambon, 23 Oktober 2013.

____________________________________

Pelatihan menulis bersama Ahmad Gaus dan para narasumber dari MizanGrup, Kompas, Gatra, SCTV, diadakan setiap Kamis sore di auditorium CSRC, Gedung PBB lantai 2 UIN Jakarta.

_____________________________________

Pelatihan Menulis di CSRC UIN Jakarta

Sesuai dengan aturan PSBB dan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, pelatihan menulis untuk sementara waktu beralih ke dunia maya alias online via Zoom meeting. Silakan jika anda berminat baca infonya dalam flyer berikut: