Rumah Produksi Rupa Kata Cinema tahun ini akan memproduksi film “Robohnya Surau Kami”, yang diangkat dari cerpen legendaris karya sastrawan Minang, AA Navis. Seberapa menarik karya cerpen tersebut? Berikut catatan iseng saya:

ROROHNYA SURAU KAMI

Mengapa cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis yang terbit tahun 1955 masih terus dibaca orang hingga sekarang? Sebenarnya bukan hanya dibaca tapi juga dikagumi dan dipuji sebagai salah satu karya sastra terbaik dalam genre cerpen di negeri ini. Banyak jawaban bisa diberikan. Salah satunya adalah, ia merupakan hasil eksplorasi estetik penulisnya terhadap latar budaya yang melahirkan dan membesarkannya. Dengan begitu karya sastra memiliki akar pada kultur penulisnya (dalam hal ini kultur Minang).[1] Selain itu, cerpen ini juga menjadi fenomenal karena keberaniannya mengangkat tema yang secara kritis menyinggung kepicikan penganut agama.[2] Tema kritis semacam ini memang muncul juga kelak pada Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin. Namun kritisisme dan nilai estetika pada kedua cerpen ini tetap bisa dibedakan.

Robohnya Surau Kami membuktikan bahwa karya sastra yang baik tidak harus selalu dikaitkan dengan pengaruh sastra Barat. Di tengah derasnya pengaruh asing pada budaya baca-tulis di tanah air tahun 1950-an, cerpen justru semakin mengokohkan keberadaannya dengan mengangkat kultur etnis. Di masa sesudah perang, cerpen menempati kedudukan yang utama dalam kesusastraan Indonesia, ditandai dengan kenyataan bahwa hampir semua majalah membuka rubrik cerpen, dan banyaknya antologi cerpen yang terbit pada masa ini.[3] Tentu tidak semuanya merupakan karya sastra, atau harus dikaitkan dengan sastra. Namun, para sastrawan mulai menaruh perhatian pada cerpen lebih dari masa-masa sebelumnya yang melulu pada puisi dan novel/roman. Karya-karya sastra dalam genre cerpen pun bermunculan, dan Robohnya Surau Kami merupakan salah satu puncaknya.

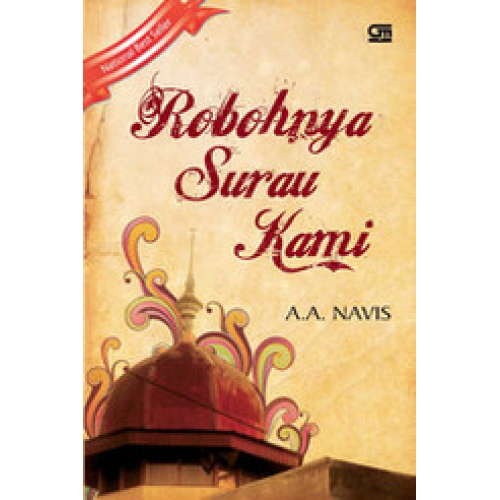

Cerpen Robohnya Surau Kami kembali diterbitkan pada tahun 1986 bersama dengan 9 (sembilan) cerpen lainnya karya AA Navis.[4] Karena Robohnya Surau Kami dianggap sebagai masterpiece maka ia dijadikan judul buku. Sebagaimana judulnya, surau (mushalla di daerah Minang) menjadi latar utama dalam cerpen ini, dengan tokoh utama sang Kakek yang menjadi penjaga surau. Sang Kakek menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk beribadah dan mengabdikan diri di surau. Ia memiliki keluarga tapi lebih mementingkan Tuhan. Ibadah lebih penting daripada mencari nafkah. Sedangkan untuk kehidupan sehari-harinya ia memperoleh dari sedekah orang-orang kampung.

Sang kakek juga dikenal memiliki keahlian mengasah pisau. Dan untuk itu ia sering diminta bantuan oleh warga kampung. Ia tidak meminta bayaran untuk pekerjaan tersebut, tapi menerima pemberian apa saja sebagai pengganti jasanya. Suatu hari datang Ajo Sidi yang meminta tolong agar pisaunya diasahkan. Ajo Sidi ini dikenal sebagai orang yang pandai bercerita. Ia pun menuturkan cerita kepada Sang Kakek tentang Haji Saleh, seorang alim yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Namun, setelah meninggal dunia, Haji Saleh justru dimasukan ke dalam neraka bersama orang-orang saleh lainnya. Mereka pun lalu protes kepada Tuhan, mengira Tuhan khilaf atau salah mengambil keputusan.

Tuhan bertanya apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Mereka menjawab bahwa selama hidup di dunia waktunya dihabiskan untuk beribadah, bahkan sampai melupakan keluarga semata-mata demi menyembah Tuhan. Bahkan di antara mereka ada yang sudah naik haji berkali-kali, dan bergelar syeikh. Lalu Tuhan menjawab: “… kenapa engkau biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya semua. Sedang harta bendamu kaubiarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja.”

Mereka tercengang mendengar jawaban itu. Lalu Haji Saleh bertanya kepada malaikat yang menggiring mereka, “Salahkah menurut pendapatmu, kalau kami, menyembah Tuhan di dunia?’

“Tidak. Kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikitpun.”

Sang Kakek merasa tertekan oleh cerita Ajo Sidi tersebut. Ia merasa dirinyalah haji Saleh dalam cerita itu. Ia pun terus merenung dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur. Mendengar kakek penjaga surau meninggal dunia, warga kampung segera mengurus jenazahnya dan mengantarkannya ke pemakaman. Hanya Ajo Sidi yang tidak terlihat. Ternyata hari itu ia tetap pergi bekerja, dan sebelum berangkat ia hanya berpesan kepada istrinya agar membelikan kain kafan tujuh lapis untuk mengafani jenazah kakek penjaga surau.

Sepeninggal sang kakek, surau yang dulu teduh dan nyaman itu tidak terawat lagi. Anak-anak kerap bermain di tempat yang nyaris tak terlihat lagi seperti surau itu. Bahkan, bilik dan lantai kayu surau itu dijadikan sebagai persediaan kayu bakar bagi warga kampung.

Dari segi tema, cerpen ini memang bukan satu-satunya yang mengangkat isu agama dan menyelipkan kritik pedas terhadap fenomena kehidupan beragama dalam masyarakat saat itu. Sastrawan lain, seperti Ramadhan KH, menulis cerpen Antara Kepercayaan, yang mengeritik gejala intoleransi di antara umat Islam dan Kristen.[5] Bahkan WS Rendra juga menulis cerpen senada berjudul Mungkin Parmo Kemasukan Setan yang mengeritik disiplin ketat yang diterapkan dalam asrama yang dikelola pastor katolik. Parmo yang tinggal di asrama itu suatu saat berlibur di rumah orang tuanya melampiaskan keterkungkungannya dengan tindakan semua gue.[6]

Selain Robohnya Surau Kami, buku karya AA Navis ini memuat 9 cerpen lain: Anak Kebanggaan, Angin dari Gunung, Dari Masa ke Masa, Datangnya dan Perginya, Menanti Kelahiran, Nasihat-Nasihat, Penolong, Topi Helm, dan Pada Pembotakan Terakhir. Semua cerpen itu ditulis dalam semangat yang sama sebagai kritik sosial. Karena itu di dalamnya penuh dengan sindiran-sindiran satir atas fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Membaca antologi Robohnya Surau Kami sekali lagi kita diingatkan bahwa karya sastra memang tidak bisa dipisahkan dari denyut nadi kehidupan masyarakat tempat karya itu dilahirkan. Kreativitas bersastra adalah hasil penjelajahan atas realitas sosial di lingkungan penulisnya.

AA Navis atau nama panjangnya Ali Akbar Navis yang lahir di Padang, Sumatra Barat, pada tanggal 17 November 1924, sangat piawai menggali ide-ide cerita dari lingkungan budaya yang sangat dikenalinya, sehingga karya yang dihasilkannya memiliki akar pada kultur penulisnya. Di situlah terletak kekuatan antologi Robohnya Surau Kami. Selain antologi ini, AA Navis juga menghasilkan karya-karya lain: Bianglala: Kumpulan Cerita Pendek (1963), Kemarau: Sebuah Novel (1967), Saraswati: Si Gadis dalam Sunyi: sebuah novel (1970), Dermaga dengan Empat Sekoci: Kumpulan Puisi (1975), Bertanya Kerbau Pada Pedati: Kumpulan Cerpen (2002), Gerhana: Novel (2004), dan lain-lain sekitar 65 karya sastra, 22 buku antologi bersama sastrawan dari dalam dan luar negeri, serta 106 karya ilmiah.

Pengamat sastra A. Teeuw menilai bahwa A.A. Navis sebenarnya bukan seorang pengarang besar, melainkan seorang pengarang yang menyuarakan suara Sumatera di tengah konsep Jawa (pengarang Jawa) sehingga ia layak disebut sebagai pengarang “Angkatan Terbaru”.[7] Maklum pada masa itu dominasi pengarang Sumatera mulai memudar bersamaan dengan munculnya para pengarang baru yang berasal dari Jawa atau Sunda.[8] Penilaian A. Teeuw benar, tapi harus diberi catatan bahwa, khususnya Robohnya Surau Kami, memang berlatar budaya etnik Sumatera (dhi Minang), namun suara yang terdengar keras adalah persoalan praktek keagamaan (Islam) dan lingkungan alam Indonesia. Perhatikan ucapan ini: “Aku beri kau negeri Indonesia yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh….”

Pada umumnya orang hanya tahu bahwa Robohnya Surau Kami meraih hadiah lomba cerpen dari majalah Kisah pada tahun 1955. Jarang yang tahu bahwa hadiah tersebut adalah hadiah kedua, sedangkan pemenang hadiah pertama ialah cerpen Kejantanan di Sumbing karya Subagio Sastrowardoyo.[9] Yang menarik, sebagaimana dikemukakan oleh sastrawan Abrar Yusra, Robohnya Surau Kami justru lebih terkenal daripada cerpen Kejantanan di Sumbing yang mendapat hadiah pertama.[10]

Catatan

1. Damhuri Muhammad, Darah-Daging Sastra Indonesia (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hal. 5

2. Maman S. Mahayana, Akar Melayu: Sistem Sastra & Konflik Ideologi di Indonesia & Malaysia (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hal. 102

3. Maman S. Mahayana, ibid., hal. 103

4. AA Navis, Robohnya Surau Kami (Jakarta: Gramedia, 1986).

5. Dimuat di Majalah Prosa, 1955, diterbitkan kembali dalam Satyagraha Hoerip, ed., Ceritera Pendek Indonesia, I (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dep. P dan K, 1979), hal. 234-45

6. Maman S. Mahayana, ibid., hal.102

7. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/tokoh/753/A.A.Navis

8. Maman S Mahayan, Akar Melayu, op.cit., hal. 100

9. Korrie Layun Rampan, Leksikon Susastra Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 3 dan 447

10. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/tokoh/753/A.A.Navis

==================================

N O V E L

“Di dunia ini ada kekuatan hitam, ada kekuatan putih. Kamu pilih yang mana untuk membantu mewujudkan impian-impianmu? Tapi ingat, setiap pilihan akan membawa akibat pada kehidupanmu.”

Kisah pertempuran abadi dua kekuatan yang diwakili oleh dua karakter perempuan muda, baca di sini: https://h5.novelme.com/bookinfo/18126

INFO PELATIHAN MENULIS ONLINE

Menulis itu menyenangkan. Banyak orang menemukan kembali gairah hidupnya setelah diperkenalkan dengan dunia tulis-menulis, sebab di dalam aktivitas itu ada energi gerak yang memutar baling-baling kehidupan menuju dunia tanpa batas: dunia imajinasi. Jika anda muak dengan realitas di sekeliling anda, ciptakanlah realitas lain yang menyenangkan di dunia imajinasi. Semakin banyak orang yang dapat anda bawa masuk ke dunia imajinasi anda, semakin besar kemungkinan imajinasi itu menjadi kenyataan. Menulis itu menyenangkan. Ratusan orang telah membuktikannya dalam berbagai pelatihan menulis yang saya pandu. Ayo ikut kelas online menulis kreatif: